Le télescope spatial James Webb offre un aperçu sans précédent de la formation des planètes dans le système PDS 70

Une nouvelle étude menée par des astronomes canadiens à l’aide du télescope spatial James Webb (JWST) a révélé de nouvelles perspectives sur la formation des planètes. Dirigée par Dori Blakely, doctorante à l’Université de Victoria, l’étude a également bénéficié des contributions majeures de chercheurs du Centre de recherche en astrophysique du Québec, dont René Doyon, Loïc Albert et David Lafrenière. En exploitant les puissantes capacités du JWST, les chercheurs ont découvert des détails clés sur ces mondes naissants et le disque tourbillonnant de gaz et de poussière d’où ils émergent.

Une zone de construction cosmique

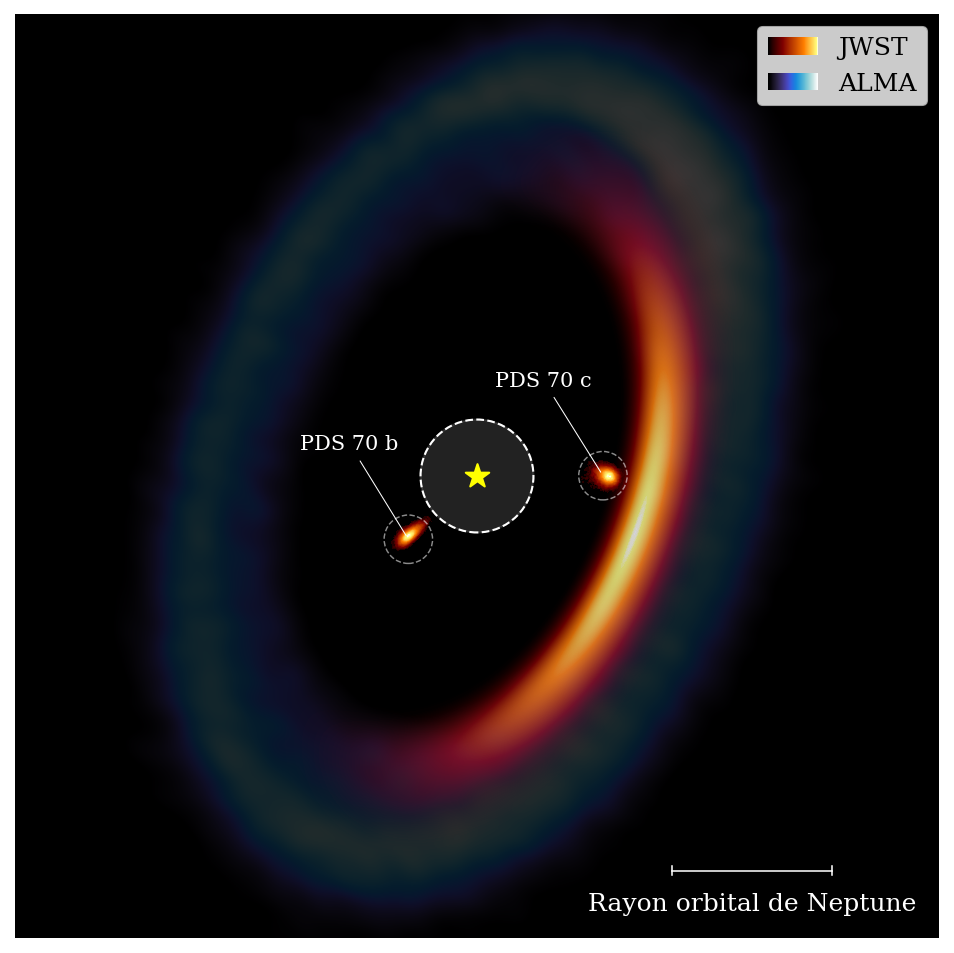

PDS 70 est une jeune étoile, âgée d’environ 5 millions d’années — pratiquement un nouveau-né comparé à notre Soleil, vieux de 4,6 milliards d’années. Autour d’elle se trouve un disque de gaz et de poussière, aplati comme une crêpe, avec un grand anneau au milieu où deux planètes, appelées PDS 70 b et PDS 70 c, sont en train de prendre forme. Cet espace est en quelque sorte une zone de construction planétaire, où ces nouveaux mondes s’emparent de la matière du disque pour croître.

« Ces observations nous donnent un aperçu des premières étapes de la croissance des planètes. Nous pouvons ainsi mieux comprendre ce qui se passe lorsque ces jeunes mondes rivalisent pour survivre dans leur pouponnière planétaire », a déclaré M. Blakely. « Ce qui est remarquable, c’est que nous pouvons voir non seulement les planètes elles-mêmes, mais aussi le processus même de leur formation : elles sont en compétition avec leur étoile et entre elles pour le gaz et la poussière dont elles ont besoin pour se développer. »

En utilisant l’imageur dans le proche infrarouge et le spectrographe sans fente (NIRISS) du JWST en mode d’interférométrie à masque d’ouverture (AMI), l’équipe a obtenu la vue la plus claire à ce jour de ces planètes et de leurs structures environnantes.

« Cette technique innovante revient à éteindre le projecteur aveuglant que constitue la jeune étoile pour révéler ce qui l’entoure, dans ce cas-ci, des planètes », a expliqué le professeur René Doyon, chercheur principal de l’instrument NIRISS du JWST.

« Ce travail montre comment le JWST peut faire quelque chose de complètement nouveau », a ajouté le Dr. Loïc Albert, scientifique de l’instrument NIRISS du JWST. « Nous utilisons des techniques novatrices pour observer les planètes comme nous ne l’avons jamais fait auparavant.

La formation des planètes en action

Ces observations prouvent que les deux planètes sont encore en pleine croissance et suggèrent que les planètes pourraient être entourées d’anneaux de matière appelés disques circumplanétaires. Ces disques pourraient être le lieu de formation de lunes, comme celles qui orbitent aujourd’hui autour de Jupiter et de Saturne. Les fortes signatures de détection de PDS 70 b et PDS 70 c ont permis de mesurer avec précision leur luminosité et leur emplacement.

« Ces observations nous donnent une occasion incroyable d’assister à la formation des planètes en direct », a déclaré Doug Johnstone, agent de recherche principal au Centre Herzberg d’astronomie et d’astrophysique du Conseil national de recherches du Canada (CNRC). « Voir des planètes en train d’accréter de la matière nous aide à répondre à des questions de longue date sur la façon dont les systèmes planétaires se forment et évoluent C’est comme si nous observions un système planétaire en train de se construire sous nos yeux. ».

À propos de cette étude

Cette recherche fait partie du programme NIRISS Guaranteed Time Observations, dirigé par Doug Johnstone. Cet article a été publié dans The Astronomical Journal le 12 février 2025. L’article complet est disponible à l’adresse suivante : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ad9b94. The researchers acknowledge financial support from the Canadian Space Agency for this study. Les chercheurs remercient l’Agence spatiale canadienne pour son soutien financier à cette étude.

À propos du Centre de recherche en astrophysique du Québec

Le Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ) regroupe tous les astrophysiciens du Québec. Près de 150 personnes, dont une cinquantaine de chercheurs et leurs étudiants provenant de l’Université de Montréal, de McGill University, de l’Université Laval, de Bishop’s University, du Cégep de Sherbrooke, du Collège de Bois-de-Boulogne et de quelques autres établissements collaborateurs font partie du regroupement. Le CRAQ est sous la direction de David Lafrenière de l’Université de Montréal. Le CRAQ est un des regroupements stratégiques financés par Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT).

Source et renseignements:

Frédérique Baron

Responsable des relations avec les médias

Centre de recherche en astrophysique du Québec

frederique.baron@umontreal.ca